インフルエンザ娘が

寝たきりであまりに退屈そうなので、

本を読んであげました。

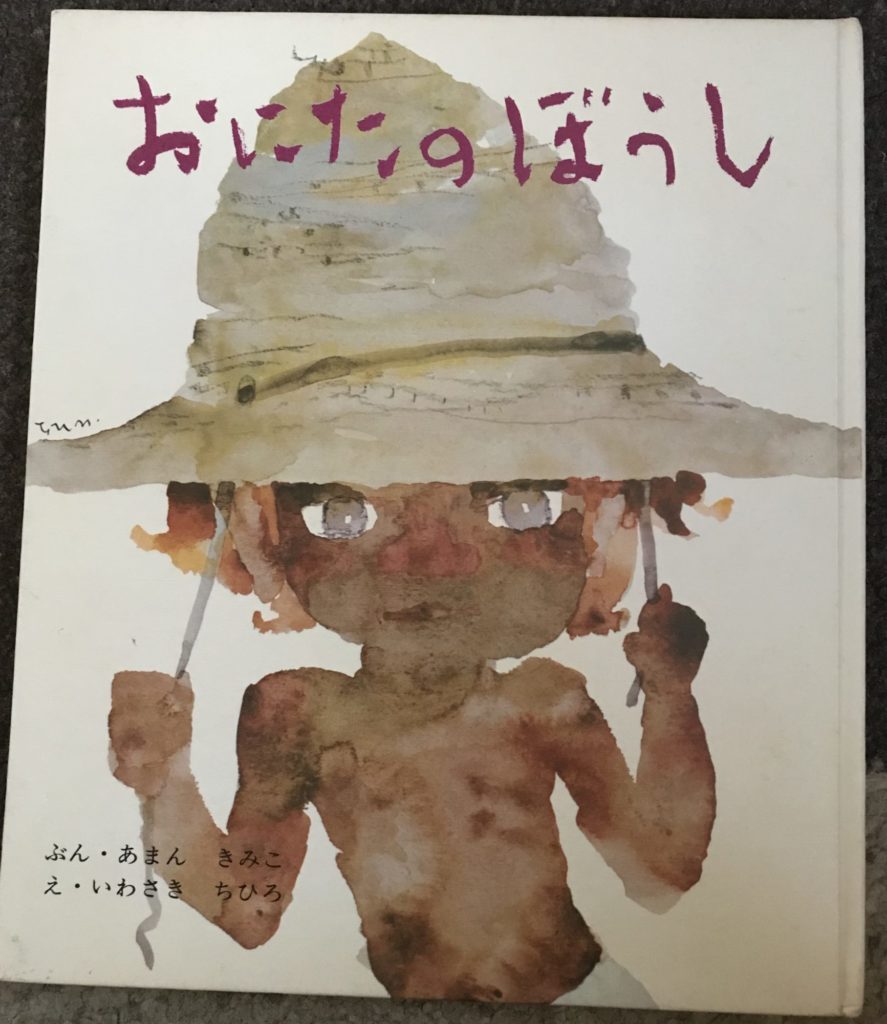

おにたのぼうし

いわさきちひろさんの絵で有名な作品。

文はあまんきみこさん。

1970年、ポプラ社刊です。

〈あらすじ〉

節分の豆まきの日に、家から追い出された優しい鬼の少年・おにたは、

節分の柊を飾っていない家をみつけ、忍び込みます。

その家には、病気で臥せっているお母さんと

飲まず食わずで看病をしている少女が住んでいて、

おにたは少女のために

節分であまったご馳走だとうそをついて

食べ物を差し入れします。

少女は喜びますが、今日が節分だということに気が付くと

お母さんの病気はきっと鬼の仕業だから、

自分も豆まきをしたいとおにたに打ち明けます。

おにたは、おにだって悪い鬼もいれば良い鬼もいるのに・・・と

悲しくなり、かぶっていた帽子を残して姿を消します。

帽子の中には黒い豆が入っていて、

少女はさっきの子はきっと神様だったんだと思い、

お母さんの病気がよくなりますようにと

願いを込めて、その黒い豆をまきました。

感想

人間は鬼=悪いものというイメージを持っていますが、

鬼の中にも優しい鬼もいれば、恐ろしい鬼もいます。

やさしい鬼は、きっと節分の日には心を痛めているだろう

という空想から、物語は生まれたのではないかと思います。

少女のお母さんを思う優しい気持ちには

ひとつのうそもなく、

「悪い鬼のせいだ」と思いたい気持ちもわかります。

おにたは、人々に嫌悪され排除されて、

自分のことを理解してほしいという

悲痛な思いも持っていますが、

少女の純粋な願いを叶えてあげる方を選びます。

相反する立場に立った時に

人は、相手のことをどこまで

尊重してあげられるのでしょうか?

自己犠牲の精神、というと

それは自己欺瞞なのではないか?

という疑惑がつきまとうのですが、

相手が子供や動物の場合には

美しい、胸の痛みを感じる物語として

成立しうるのだなと思いました。