小学校の国語の教科書に、佐野洋子さんの『だってだってのおばあさん』が載っており、

娘が宿題で音読していました。

それを聴いていて、そうだ、日本には佐野洋子さんという偉大な絵本作家がいるじゃないか、

と図書館で借りてきました。

『100万回生きた猫』があったら借りようと思ってたのですが、あいにく貸出中。

『おぼえていろよ おおきな木』『おじさんの傘』の2冊を借りてきました。

娘は『おぼえていろよ おおきな木』の方を気に入ったようで、

昨今では珍しく「もう一回、読んで〜」と言ってきました。

私も久しぶりに読んだら、なんだかすごく、おじさん、わかるよ、その気持ち・・・。

悲しい、とも切ないともつかない、

生きるってそういうことだよね・・・みたいな感じになり

あわや、泣きそうになってしまいました。

おぼえていろよ・・・は何のこと?

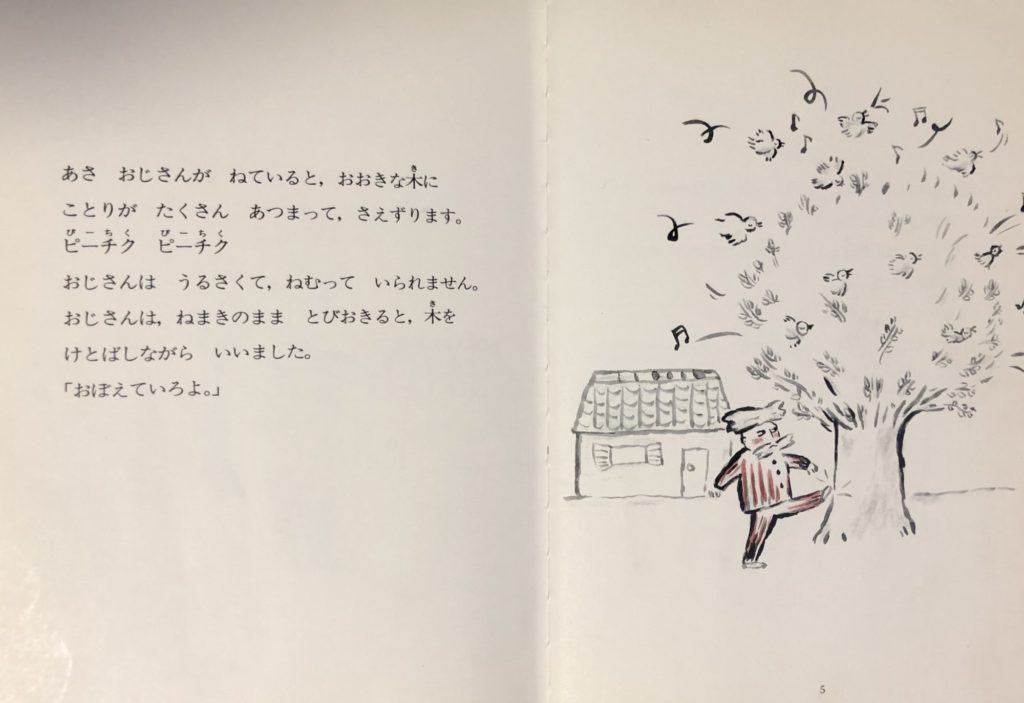

おおきな木の陰の小さな家に、おじさんがひとり住んでいました。

大きく立派な木は、春になると花を咲かせ、夏に木陰を作り、

秋に赤い実を実らせ、冬に雪が積もったら郵便屋さんの目印になります。

季節を彩ってくれるおおきな木のことを、しかしおじさんは疎ましく思っています。

春になると木に小鳥が集ってうるさいし、夏には毛虫が湧くし、

秋には赤い実を盗る子供がやってくるし、冬には雪が積もるからです。

おおきな木に苛立つおじさんは、事あるごとに木に向かって言います。

「おぼえていろよ」と。

「おぼえていろよ」というセリフは、

『俺にこんな酷い仕打ちをした事を、俺は忘れない。

お前もおぼえていろ!いつか復讐してやる!』

というニュアンスでしょうか。

「おぼえていろよ」は”Don’t forget”であり”Remember me”なんですね。

子供の頃に読んだ時、「おぼえていろよ」というセリフ、特に何も思わなかったけど、

こうして大人になって読むと、木に向かって言うには不自然な気もします。

でも、おそらくおじさんの気持ちは、「おぼえていろよ」と言う言葉でしか表現できない、

非常に強い必然性を持つセリフなんだな、と理解しました。

おじさんと木は私と母のようだ

自分の生まれる前からそこに居て、ずっと自分を見守り続けてる存在。

おおきな木は、おじさんにとって〝親〟のような存在です。

小さい頃は、木登りをしたり、実をとって食べたり・・・

きっと共に楽しく過ごした思い出もあるのではないでしょうか。

それが、いつしか、手がかかって煩わしい、無神経で忌々しい大木だ、

と思うようになってしまった。

実は今も変わらず、おじさんの生活の一助を担っているのですが、

辟易とする気持ちが大きく、素直に感謝することができません。

この愛憎入り混じる感じが、私と私の母の関係みたいだな、と思いました。

母は、私の住むビルに隣接する家に住んでいて、

子供達の面倒を頼むこともしばしばです。

でも、母から電話がかかってきたり、「今から行っていい?」と言われると、

とりあえず「無理」と言いたくなってしまいます。

何でかなー?すごく仲が悪いってわけじゃないのですが。

過去の自分の母についての記事を読み返して見て、

①過去も現在も、ずっと変わらずそこにあるという安心感と愛着

②意思の疎通の取れなさ、無神経さ

この二点が、おおきな木と母は共通している気がします。

私は、当ブログの過去記事の中で、母を「なにも憶えていない人」と断じ、

「思い出を共有しているからこその家族、だと思うのですが、

母は私たち子供に関する重要なエピソードは何ひとつ持っておらず、

あるのは改ざんされた記憶だけ・・・」

と書き綴っておりました。読み直すまで忘れてたけど!

この記事の中で、私は母に向かって、まさに「おぼえていろよ!」と言ってるのです。

母に対する私のこのような感情は、例えば20代の頃だったら、

そこまで強い違和感としてあったわけじゃなく、

昨今、特に子供を得たことで明確になってきたような気がします。

だから「おぼえていろよ おおきな木」を娘に読み聞かせた時には

子供の頃とは全く違う物語として立ち現れるのも、当然。

こんな感情、子供の頃にはなかったのだから。

「おぼえていろよ」から「おぼえているよ」へ

おじさんは、「おぼえていろよ」と復讐を誓い、

雪の降りしきる冬のある日、ついに木を切り倒してしまいます。

そして、季節の彩りのない、無味乾燥な一年を過ごしたのちに

ようやく、自分自身の感情に気が付いて、泣きます。

そして、泣き疲れた後に、大きな木の切り株を見ると、

そこに小さな芽が芽吹いていたのです。

おじさんは小さな芽に喜んで水をやり、木はぐんぐん伸びて行ったのでした。

おじさんが、この小さな木に水をやりながら声をかけたとしたら、

今度は、「あなたの成長、そのひとつひとつを、私はおぼえているよ。」

という言葉じゃないでしょうか。

おじさんは、来たるべき春を、夏を、秋を、冬を、

小さな木と一緒に、活き活きとした感性をもって

生き直すのだと思います。

その時には、二人の間の出来事全てを決して忘れたくない、

憶えているよ、と誓うのではないでしょうか。

でも、やっぱり忘れてしまうんですけどね。

生きている証

いくら、この話は私と母親みたいだな、と思っても、

さすがに母を殺そうとは思いません。

木を切り倒すという行為は「殺人」というよりはむしろ、

「人はいつか死ぬ」ということを言っているのではないでしょうか。

今は、疎ましく思っている母も、いずれ(おそらく割と近い未来に)

死んでしまうでしょう。

その死を受け入れるのには多分時間がかかって、

忌々しいやりとりすら、「生きているから腹が立つんだな・・・」と

理解した時に、急に死が現実になって、悲しくなるのかもしれません。

うれしい、たのしい、というポジティブな感情だけでなく、

悲しい、悔しい、腹が立つ、などのネガティブな感情だって、

死んでしまったらなくなってしまう。

感情こそ、生きている証なのだということを、

この物語は教えてるのかもしれません。

佐野さんのお話の主人公たち

佐野洋子さんのお話の主人公たちは、

どこか偏屈で、頑固で、生きづらそうな感じを受けます。

私は、どこか自分に似ているなあと思いました。

その主人公たちは、自分の規律があって、

その規律に法って生活をしているのですが、

規律を重んじるあまり、感情に蓋をせざるを得なくなっています。

そこに子供(的な役割のもの)が登場して、

いとも簡単に、しかも楽しげに、規律を踏みにじります。

まるで「生きるってこういうことだよ」と言わんばかりに。

そこで、佐野さんの物語の主人公たちはみんな、

「そうだった。生きるってそういうことだった。」と気が付いて、

自分が大事にしていた規律を一旦捨てることができるのです。

ルールに合わせて、人間の姿を変えることを選ばないのです。

ルールなんて、恣意的なものなのだから、

自分に合わなくなったら捨ててしまいなさい。

って、言ってくれてるような気がする。

私はそこにすごく希望を感じます。

講談社

売り上げランキング: 270,715